Одной из важнейших проблем, с которыми сталкивается современная российская армия, является вопрос об обязательной воинской службе граждан. СМИ ежегодно освещают сложности, связанные с проведением очередной призывной кампании: невыполнение планов призыва, уклонение молодых людей от службы, нарушения прав граждан в военкоматах и воинских частях и т.д. Руководством страны предпринимаются значительные усилия по повышению престижа вооруженных сил, однако, если ситуация с привлечением рядового и офицерского состава к службе на контрактной основе в последние годы относительно стабилизировалась, то призывная служба по-прежнему остается “болевой точкой” во многих регионах России [1]. Это обусловлено множеством взаимосвязанных факторов, одним из которых, очевидно, является низкая мотивационная готовность юношей и, в ряде случаев, девушек к прохождению обязательной службы.

Важность мотивированности молодежи для успешной морально-психологической подготовки военнослужащих по призыву подчеркивается рядом исследователей [2; 3]. При этом авторы отмечают, что военно-профессиональная мотивация является отражением общих мотивационно-ценностных установок личности, в том числе ее смысложизненных и социально-психологических ориентаций [4; 5]. Таким образом, целесообразным представляется начать изучение проблемы готовности и неготовности молодежи к призывной службе с точки зрения мотивационных предпосылок, формирующихся в процессе воспитания и социализации молодых людей в течение жизни.

Целью нашего исследования стало изучение особенностей мотивации юношей и девушек с разным отношением к службе в армии. В качестве объекта были выбраны представители молодежи – юноши и девушки в возрасте от 17 до 25 лет; общий объем выборки составил 68 человек.

В качестве исследовательских гипотез были выдвинуты следующие предположения:

1) Смысложизненные ориентации и мотивация социально-психологической активности юношей и девушек, по-разному относящихся к службе в армии, имеют значимые различия.

2) Существуют значимые взаимосвязи между отношением молодых людей к службе в армии, их смысложизненными ориентациями и социально-психологической мотивацией.

Для изучения отношения юношей и девушек к службе в армии нами использовался опросник “Отношение молодежи к службе в армии” [6], позволяющий получить от респондентов информацию об их опыте взаимодействия с вооруженными силами и субъективной оценке ими современной российской армии. Изучение мотиваторов социально-психологической активности личности: достижения успеха, стремления к власти, тенденции к аффилиации - проводилось с помощью методики Н.П. Фетискина, В.В. Козлова и Г.М. Мануйлова [7]. С помощью «Методики исследования системы жизненных смыслов» В.Ю. Котлякова диагностировался уровень выраженности смысложизненных ориентаций: альтруистической, экзистенциальной, гедонистической, самореализационной, статусной, коммуникативной, семейной и когнитивной [8]. Для проведения статистических расчетов нами использовались сравнение средних с помощью U-критерия Манна-Уитни и корреляционный анализ Пирсона.

Первая исследовательская гипотеза проверялась путем сравнения средних показателей мотивационных и смысложизненных ориентаций респондентов с использованием U-критерия Манна-Уитни; в качестве группирующих переменных использовались полярные варианты выбора пунктов опросника “Отношение к армии”. Результаты исследования показали наличие значимых различий между определенными группами респондентов.

Во-первых, юноши и девушки, имеющие реальный опыт воинской службы, слабее ориентированы на самореализацию (Uэмп = 94, p ≤ 0,01) по сравнению с их сверстниками, не имеющими такого опыта. Выраженная ориентация на самореализацию, очевидно, является причиной, по которой юноши и девушки стремятся к получению высшего и средне-специального образования, дающего легальную отсрочку от призывной службы и позволяющего значительно расширить возможности самореализации как в профессиональной так и в социальной сферах.

Во-вторых, у молодых людей, сознательно уклонявшихся от службы в армии, значимо меньше выражены экзистенциальная и гедонистическая ориентации и больше – тенденция к аффилиации (Uэмп = 55,5, p ≤ 0,05; Uэмп = 36, p ≤ 0,01 и Uэмп = 57, p ≤ 0,05 соответственно), чем у юношей и девушек, от призывной службы не уклонявшихся. Выраженность экзистенциальной ориентации у молодых людей, нацеленных на исполнение так называемого “гражданского долга”, представляется вполне закономерной, так как связана, по всей видимости, с патриотическими чувствами и представлениями о воинской службе как о необходимом этапе становления личности. Тенденция к аффилиации, выраженная у респондентов, не уклонявшихся от службы, по всей видимости, находит свое выражение в принадлежности к воинскому коллективу как к значимой группе, что также выглядит вполне ожидаемым. В то же время, значимо меньшая ориентированность “уклонистов” на получение удовольствий от жизни выглядит несколько парадоксально, поскольку служба в армии предполагает достаточно серьезные ограничения бытового и социального характера. Возможно, это связано с тем, что ориентированные на гедонизм молодые люди предпочитают изыскивать легальные способы отсрочки обязательной службы или, напротив, сознательно вступают в ряды вооруженных сил для обеспечения карьеры в силовых и государственных структурах и, следовательно, стабильного финансового состояния в будущем.

В-третьих, респонденты, высоко оценивающие современную российскую армию в целом, меньше ориентированы на коммуникацию по сравнению с молодыми людьми, выставившими низкие оценки (Uэмп = 51,5, p ≤ 0,05). Возможно, высокая коммуникативная ориентация и связанная с ней коммуникативная компетентность позволяют молодым людям критично относиться к пропагандируемой сегодня службе в вооруженных силах и принимать во внимание не только положительные, но и проблемные стороны современной армии.

В-четвертых, юноши и девушки, считающие, что служба в армии не влияет на психическое и физическое здоровье, обладают значимо более высокой ориентацией на статус по сравнению с респондентами, придерживающимися противоположной точки зрения (Uэмп = 82, p ≤ 0,05). Вероятно, высокая ориентированность на социальную иерархию предопределяет отношение к службе в армии как к неизбежной ступени на пути обеспечения более высокого статуса, вследствие чего затраты психологических и физических ресурсов оцениваются такими респондентами как несущественные.

Такими образом, первая исследовательская гипотеза подтвердилась результатами эмпирического исследования. Обобщая, можно заключить, что молодые люди, в целом положительно оценивающие воинскую службу по призыву, в большей степени ориентированы на достижение социального статуса, принадлежность к группе и исполнение патриотического долга или получение жизненного опыта. В то же время юноши и девушки, не желающие служить в российской армии, чаще настроены на творческую и профессиональную самореализацию и социальное взаимодействие, в связи с чем ограничения, накладываемые на граждан в период прохождения воинской службы, представляются им непродуктивными и не соответствующими их основным жизненным целям.

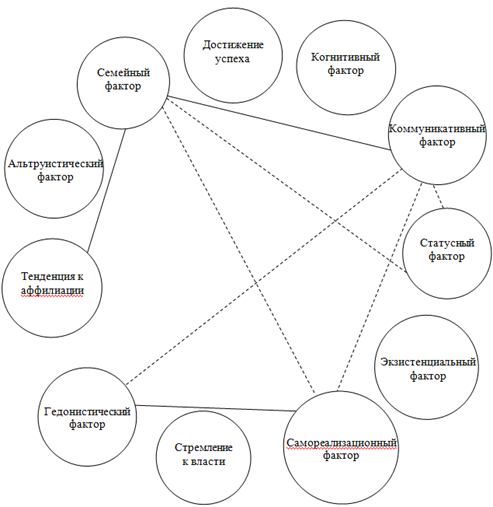

Проверка второй исследовательской гипотезы осуществлялась с помощью корреляционного анализа с использованием коэффициента Пирсона. Результаты, представленные на рисунке 1, позволяют сделать вывод о существовании двух положительно взаимосвязанных комплексов мотивационно-потребностных факторов, характеризующих участников исследования.

Рисунок 1 – Взаимосвязь мотиваторов социально-психологической активности и смысложизненных ориентаций юношей и девушек

Первый комплекс включает в себя тенденцию к аффилиации, семейную и коммуникативную смысложизненные ориентации (r = 0,48, p ≤ 0,05; r = 0,51, p ≤ 0,01), второй – гедонистическую и самореализационную ориентации (r = 0,43, p ≤ 0,05). Между этими группами переменных существуют антагонистические отношения, характеризующиеся отрицательными связями (r = -0,52, p ≤ 0,01; r = -0,62, p ≤ 0,01 и r = -0,45, p ≤ 0,05 соответственно). Кроме того, семейная и коммуникативная ориентации отрицательно связаны с ориентацией на статус (r = -0,40, p ≤ 0,05 и r = -0,48, p ≤ 0,05 соответственно). Таким образом, мы можем условно выделить три типа респондентов: ориентированных на коллективистские ценности: принадлежность к группе, семейную и социальную жизнь; ориентированных на индивидуалистические ценности: саморазвитие, удовольствие от жизни; ориентированных на власть и карьерные достижения. В сочетании с результатами анализа различий мотивационно-ценностных особенностей респондентов с разным отношением к службе в армии, можно заключить, что менее всего к воинской службе склонны “индивидуалисты” – для них необходимость постоянно находиться в коллективе, подчиняться жесткой дисциплине диаметрально противоположна базовым принципам жизни. В то же время, молодые люди, ориентированные на получение властных полномочий, легко ориентируются в воинской иерархии и рассматривают службу в армии как своего рода “социальный лифт”, способ повысить собственный статус и получить возможность почти гарантированного карьерного роста. Юноши и девушки с коллективистскими ценностями занимают промежуточную позицию: с одной стороны, они легко общаются с сослуживцами и могут воспринимать службу как своеобразный социальный опыт, с другой – привязанность к семье и к родным может служить весомой причиной искать способ уклониться от службы или отсрочить ее для того, чтобы не разлучаться с близкими. Таким образом, гипотеза о наличии взаимосвязей между отношением молодых людей к службе в армии и их смысложизненными и мотивационными ориентациями также нашла подтверждение.

Подводя итог исследования, необходимо отметить его пилотажный характер и необходимость более глубокого исследования мотивации современной молодежи в связи с отношением к воинской службе. В то же время, полученные нами результаты позволяют судить об основных тенденциях связи смысложизненных ориентаций сегодняшних юношей и девушек с их отношением к воинской обязанности и, следовательно, дают возможность наметить основные пути просветительской и агитационной работы с молодежью в целях популяризации службы в армии.

Библиографический список

- Кокшаров А.С. Формирование общественного отношения к современной российской армии // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/04/2608 (дата обращения: 21.11.2016).

- Ткачев Р.В. Методика социологического исследования мотивации военно-профессиональной деятельности офицерского состава // Армия и общество. 2011. № 3 (27). С. 25-28.

- Верещагина А.В., Сажина Л.В., Самыгин С.И. Отношение студенческой молодежи к армии как фактор национальной безопасности // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2015. № 3. С. 244-249.

- Андруник А.П., Безматерных А.Н. Военно-профессиональная мотивация как основа для решения задач в воинском воспитании // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3 [Электронный ресурс]. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9565 (дата обращения: 03.04.2017).

- Кржижановский О.Г. Формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы // Вестник МГУКИ. 2012. № 6 (50). С. 174-177.

- Котельникова Е.А. Проблема отношения молодежи к службе в армии // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 6 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/06/3235 (дата обращения: 19.11.2016).

- Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М. Изд-во Института Психотерапии, 2002. С. 69-70.

- Котляков В.Ю. Методика исследования системы жизненных смыслов // Сибирская психология сегодня: Сборник научных трудов. Вып. 2. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. С. 18-21.