Научно-технический перевод является частью процесса распространения информации в международном масштабе, что является необходимым условием для функционирования нашего современного общества.

Исидор Пинчук, «Научно-технический перевод»

Традиционно типологические модели текстов, являющихся предметом научно-технического перевода, рассматриваются в рамках общей теории перевода. За последние 30 лет появилось немало интересных исследований в области прикладной лингвистики, получившей название «язык для специальных целей» (Language for Special Purposes, LSP). В рамках этой концепции были разработаны новые типологические модели текстов, которые продуктивно расширяют возможности анализа текстов, в т.ч. и с точки зрения перевода.

В этой статье мы сначала рассмотрим основные типологические модели, в рамках которых теоретиками перевода традиционно обсуждаются научно-технические тексты, затем проанализируем типологические модели, созданные в контексте концепции LSP, а также их влияние на решение переводческих задач.

В постсоветской и зарубежной переводческой литературе обычно принято считать, что первую типологию текстов, пригодную для целей перевода, предложила Катарина Райс в 1970-е годы (см., напр. [1, c. 246-247], [2, с. 10], [3, с. 66-67]).[i] Необходимость в классификации текстов она поясняет практическими соображениями, которые актуальны сегодня так же, как и 40 лет назад:

Перед началом работы переводчик с помощью анализа текста должен установить, какой из видов текста ему предстоит переводить. Точно также и при оценке перевода прежде всего необходимо получить ясное представление о том, к какому типу текстов относится оригинал, чтобы избежать опасности оценки перевода по неверным критериям.

…

Типология текстов, отвечающая требованиям процесса перевода и распространяющаяся на все типы текстов, встречающихся в практике, является, таким образом, непреложной предпосылкой объективной оценки переводов. [4, c. 202]

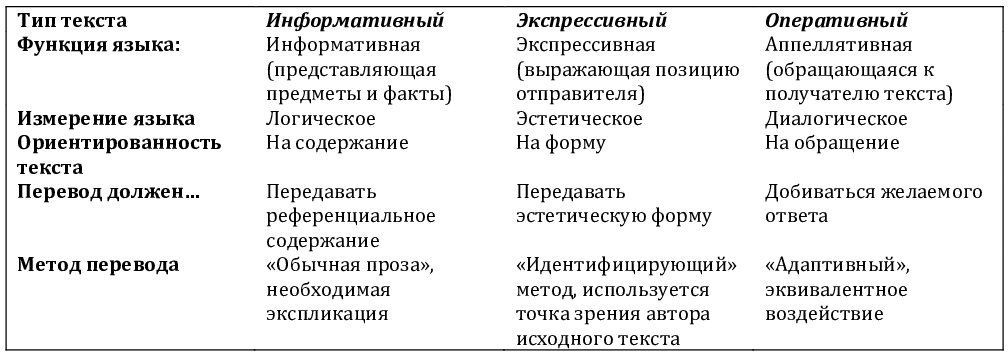

Свою «релевантную для перевода» классификацию текстов Райс строит, опираясь на лингвистические работы К. Бюлера и Б. Кроче [4, c. 209-210]. Ее хронологически более ранний вариант представлен на рис. 1. [4, с. 211], [5]

Рис. 1. Типологическая модель текстов К. Райс 1971 года.

Выделенные по критерию функции языка три типа текстов – «ориентированный на содержание», «ориентированный на форму» и «ориентированный на обращение» – она дополняет четвертой группой текстов, которые называет «аудиомедиальными». [4, c. 211]

В этой классификации научно-технические тексты (НТТ) оказываются в категории текстов, «ориентированных на содержание»:

…к типу текстов, ориентированных на содержание, могут быть отнесены: сообщения и комментарии прессы, репортажи, коммерческая корреспонденция, спецификации товаров, инструкции по эксплуатации технических приборов, патентные описания, грамоты, официальные документы, учебная и специальная литература всех видов, исследования, отчеты, трактаты, специальные тексты гуманитарных, естественных и технических наук. [4, c. 211-212]

Очевидно, что теперь НТТ формально относятся к текстам «информативного» типа. Однако в рамках этой модели классификация реальных текстов, в т.ч. НТТ, не лишена проблем, что наглядно демонстрирует Д. Мандей в диаграмме, воспроизведенной на рис. 3 [7, с. 116].

Рис. 3. Классификация реальных текстов в типологической модели К. Райс по Д. Мандею.

Из диаграммы видно, что реальные тесты, в т.ч. НТТ, находятся в «поле взаимодействия» всех трех функций языка: информативной, экспрессивной, оперативной. Так, если «справочная работа» и «отчет» практически полностью находятся под воздействием притяжения информативной функции, то «лекция» уже начинает испытывать влияние двух остальных функций, а «инструкция по эксплуатации» имеет уже явные признаки оперативного текста. Потому едва ли можно считать получившийся результат вполне удовлетворительным для целей классификации НТТ в рамках модели, единой для текстов всех типов – как по содержательности (все многообразие НТТ определено одной доминирующей функцией языка – информативной), так и по точности идентификации (различные виды НТТ испытывают неодинаковое, но четко не установленное, влияние других функций).

В постсоветском переводоведении наибольшую известность получила «транслатологическая» (ориентированная на перевод) типологическая модель текстов, разработанная И.А. Алексеевой (см., напр. [1], [8], [9]). Необходимость в ней российский исследователь объясняет недостатками предшествующих моделей, в числе которых она называет как «уточненную» модель К. Райс, так и построенную на ее основе классификацию в немецкоязычной энциклопедии перевода [10] и классификацию А. Нойберта [11]. В [10] тексты делятся на «примарно-информативные (потребительские)», «примарно-апеллятивные» и «примарно-экспрессивные»; в [11] тексты делятся на «преследующие общие цели для аудиторий ИЯ и ПЯ», «предназначенные только для аудитории ИЯ», «художественную литературу» и «заранее предназначенные для перевода на ПЯ и для аудитории ПЯ». Она критикует первые две модели за то, что в них превалирует коммуникативная функция текста, а модель Нойберта за то, что та опирается исключительно на экстралингвистические факторы. [1, с. 246-249]

По мнению Алексеевой, действенная транслатологическая классификация типов текстов должна учитывать «еще одно базовое понятие – вид информации». Она определяет четыре вида информации: «когнитивную», «оперативную (или апеллятивную)», «эмоциональную» и «эстетическую» (как подвид эмоциональной информации). Кроме того, утверждает она, в классификации следует учесть еще «три фактора, имеющие отношение к тексту: источник, реципиент и цель», а также такие характеристики «вторичного текста», как «переводимость». [1, с. 249-262]

Табл. 1. Классификация И.С. Алексеевой транслатологических типов текстов по виду информации.

|

Тип текста |

Вид информации |

|||

|

Ког. |

Опер. |

Эм. |

Эст. |

|

|

+ |

– |

– |

– |

|

++ |

+ |

– |

– |

|

++ |

– |

+ |

– |

|

++ |

+ |

– |

– |

|

++ |

+ |

+ |

– |

|

+ |

– |

++ |

– |

|

+ |

– |

++ |

– |

|

+ |

++ |

– |

– |

|

++ |

– |

+ |

+ |

|

++ |

– |

+ |

+ |

|

++ |

– |

+ |

+ |

|

++ |

– |

– |

+ |

|

+ |

– |

++ |

+ |

|

+ |

++ |

++ |

– |

|

+ |

++ |

++ |

– |

|

+ |

++ |

– |

– |

|

+ |

++ |

– |

– |

|

+ |

+ |

++ |

+ |

|

– |

– |

+ |

++ |

|

– |

– |

++ |

+ |

|

+ |

+ |

++ |

– |

|

+ |

– |

+ |

++ |

|

++ |

+ |

+ |

– |

|

+ |

– |

++ |

– |

|

++ |

– |

+ |

– |

- Примарно-когнитивные тексты: научный, научно-учебный, научно-популярный, объявления, искусствоведческий, музыковедческий, философский, документы, деловое письмо. …

- Примарно-оперативные тексты: законодательный, религиозный, проповедь, инструкция, рецепт. …

- Примарно-эмоциональные тексты: траурное объявление, некролог, беллетристика, публичная речь, реклама, мемуарный текст. …

- Примарно-эстетические тексты: художественный текст, художественная публицистика. … [9, c. 79]

По виду информации тексты, которые принято относить к НТТ, согласно предложенному Алексеевой «доминирующему признаку», теперь оказываются разбросанными между двумя группами. В группе «примарно-когнитивных» текстов – научный, научно-учебный, научно-популярный тексты; в группе «примарно-оперативных» – инструкции. Таким образом, классификация текстов по виду информации не приводит к уточнению типологической идентификации текстов, а, по крайней мере, в отношении НТТ, не превосходит модели К. Райс 1970-х годов.

Вероятно, по причинам, о которых мы говорили выше, на западе, особенно в Германии, в последние 30-35 лет происходит интенсивное переосмысление и совершенствование типологии текстов, к которым относятся НТТ – в т.ч. и с точки зрения перевода. Этот процесс происходит, главным образом, в рамках дисциплины прикладной лингвистики, называемой «языки для специальных целей» (languages for special purposes, LSP).[ii] Однако прежде, чем перейти к непосредственному обсуждению моделей, построенных в данном теоретическом контексте, скажем несколько слов о самой области LSP и ее связи с исследованиями в области перевода.

«Википедия» фиксирует две трактовки этого понятия в прикладной лингвистике:

- Решение задач в области образования и обучения.

- Исследование языковых особенностей в конкретной предметной области. [12]

Это «двойное» лаконичное определение вполне согласуется с развернутым пояснением различий в понимании LSP, предлагаемым в «Краткой энциклопедии прикладной лингвистики» и «Краткой энциклопедии прагматики»:

- Один полюс смотрит на LSP как на дополнительные языковые навыки, которые применяются при создании текста в особых ситуациях для достижения специальных целей. … Понятие, лежащее за этим термином, тесно связано с преподаванием языка для профессиональных целей, когда носители языка, напр., английского как иностранного или второго языка общения должны научиться (дополнительно) использованию языка в тех областях, где они собираются работать. …

- Другой полюс больше тяготеет к понятию специального значения. В основании этого полюса лежит понятие, обозначаемое немецким термином Fachsprache, т.е. языком конкретной предметной области. Это понятие уделяет больше внимания специальным значениям, формирующим предметную область, и отношениям между этими значениями и тому лингвистическому выбору, который обычно делают деятели в данной области. … Этот второй взгляд в своем подходе к предмету больше ориентирован на дискурс. [13, с. 144], [14, с. 498-499].

Поскольку НТТ представляют собой особый дискурс, связанный с конкретными предметными областями, в этой статье нас будут интересовать работы в области LSP во втором значении этого термина.

О серьезном интересе к этой области со стороны специалистов в области научно-технического перевода свидетельствуют неоднократные упоминания LSP в таких специализированных справочно-энциклопедических источниках, как многотомный «Справочник по переводоведению» [15], [16], «Оксфордский справочник по переводоведению» [17].

Клаус Шуберт, например, прямо говорит, что «в плане языковой формы, технический перевод занимается документами, написанными на языках для специальных целей (LSP)» [15, с. 352]. Сью Эллен Райт обращает внимание на отмеченную выше двусмысленность термина LSP, но четко формулирует понимание, принятое в западном переводоведении:

Предметная область текста согласуется с ее специальным языком. («Язык для специальных целей» (LSP) может вводить в заблуждение, особенно в американском варианте английского языка, где он обычно ассоциируется с преподаванием иностранного языка.) Специальный язык – это «язык, используемый в предметной области и характеризующийся применением особых языковых средств выражения, [которые] всегда включают в себя терминологию и фразеологию конкретной предметной области, а также могут иметь стилистические или синтаксические особенности» (ISO 1087-1: 2000). [17, с. 2]

Ранние типологические модели текстов, написанных на LSP (LSP-текстов), появились уже в 1980-х годах на немецком языке. Автором одной из таких моделей является Отто Хоффман. Так, в работе «Специальный язык коммуникаций» он классифицирует предметные области НТТ по уровню абстрагирования, с которым связывает используемый в НТТ язык по семиотическим и коммуникативным характеристикам (см. табл. 2) [18, c. 64-70].

Табл. 2. Уровни абстрагирования LSP по Л. Хоффману.

| Уровни абстрагирования | Семиотические характеристики | Коммуникативные характеристики |

| «Язык теоретико-фундаментальных наук» | Искусственные символы для элементов и отношений | Ученые между собой |

| «Язык экспериментальных наук» | Искусственные символы для элементов, отношения выражены естественным языком (синтаксис) | Ученые и инженеры между собой, младший научный и технический персонал |

| «Язык прикладных наук и техники» | Естественный язык с очень высокой долей терминологии и строго определенным синтаксисом | Ученые, инженеры и руководители материального производства |

| «Язык материального производства» | Естественный язык с высокой долей терминологии и сравнительно свободным синтаксисом | Руководители материального производства, мастера или квалифицированные рабочие |

| «Язык потребления» | Естественный язык с некоторым количеством терминов и свободным синтаксисом | Представители материального производства, торговые представители и потребители |

Как отмечает Торстен Ролке, данная классификация не охватывает все сферы LSP, в т.ч. НТТ. В качестве одного из способов усовершенствования этого подхода Ролке предлагает дифференцировать предметную область по отдельным секторам «с указанием каждого конкретного случая в разных плоскостях и многочисленных смешанных и специальных формах». [19, с. 162]

Еще одна ранняя модель текстов, восходящая к работам К. Бюлера и напоминающая типологию К. Райс, была предложена Дитером Моном и Роландом Пелкой. В работе «Специальные языки. Введение» они различают три «базовых типа» специального текста (Fachtexte):

- «Информативные» специальные тексты, выполняющие репрезентативную функцию: «уведомления, комментарии, извещения, сообщения, мнения, обзоры, протоколы, стенограммы, информационные бюллетени, отчеты, сертификаты» и т.д.

- «Инструктивные» специальные тексты, выполняющие апеллятивную и направляющую функцию: «инструкции, руководства, советы, брифинги, предложения, справки, сообщения, учебники, экспертизы» и т.д.

- «Директивные» специальные тексты, выполняющие апеллятивную и прескриптивную функцию: а) «решения, инструкции, процедуры, правила, приказы, резолюции, определения, распоряжения, указы, стандарты, сообщения, руководства, инструкции, циркуляры»; б) «заявки, запросы, заявления, заказы, соглашения, контракты, жалобы, возражения, решения, разрешения, постановления» и т.д. [20, с. 127]

Ролке указывает, что «разница между инструктивным и директивным текстом заключается в обязывающем характере обращения; низкая для инструктивных (не институализированных) текстов и высокая для директивных (институализированных) текстов (и соответствующим образом санкционированных)». Проблематичность такой дифференциации Ролке видит в том, что апеллятивный характер текстов данных типов не находит соответствующего аналога в текстах информативного типа. Кроме того, авторы этой классификации не рассматривают структуру специальных текстов. А то, что одни те же термины, такие как «инструкции» (“Anleitung”) и «сообщения» (“Mitteilung”), встречаются несколько раз, говорит о том, что «создать точную классификацию из этих трех типов практически невозможно». [19, с. 166]

Иным путем, чем Мон и Пелка, согласно Ролке, пошла Розмари Глезер, предложив классификацию из 26 типов специальных текстов, разделенных иерархически в группы по различным критериям». Эта классификация воспроизведена в табл. 3 [21].

Табл. 3. Классификация специальных текстов по Р. Глезер.

| Письменная коммуникация | Специальная внутренняя коммуникация | Монография

Статья в научном журнале Текст, связанный с профессиональной деятельностью Статья в энциклопедии Научный обзор Анонс книги Аннотация - аннотация для конференции - аннотация статьи в научном журнале Некролог ученого Письмо в редакцию профессионального журнала |

| Специальная внешняя коммуникация | Дидактические специальные типы текстов

- учебник

- документ открытого университета Типы популярных специальных текстов - статья в научно-популярном журнале - обзор научно-популярной книги - нехудожественная литература - учебный текст - школьный проспект |

|

| Специальные типы текстов, связанных с потреблением | Тексты, связанные с товарами

Тексты, рекламирующие технику |

|

| Устная коммуникация |

Лекция - пленарная лекция на конференции - речь нобелевского лауреата - лекция, связанная с повышением профессиональной квалификации |

|

Ролке считает эту классификацию также неудовлетворительной, поскольку в ней не приводится исчерпывающий список специальных текстов, а также используются критерии, которые не учитывают особенности специального языка или самого текста. [19, c. 167]

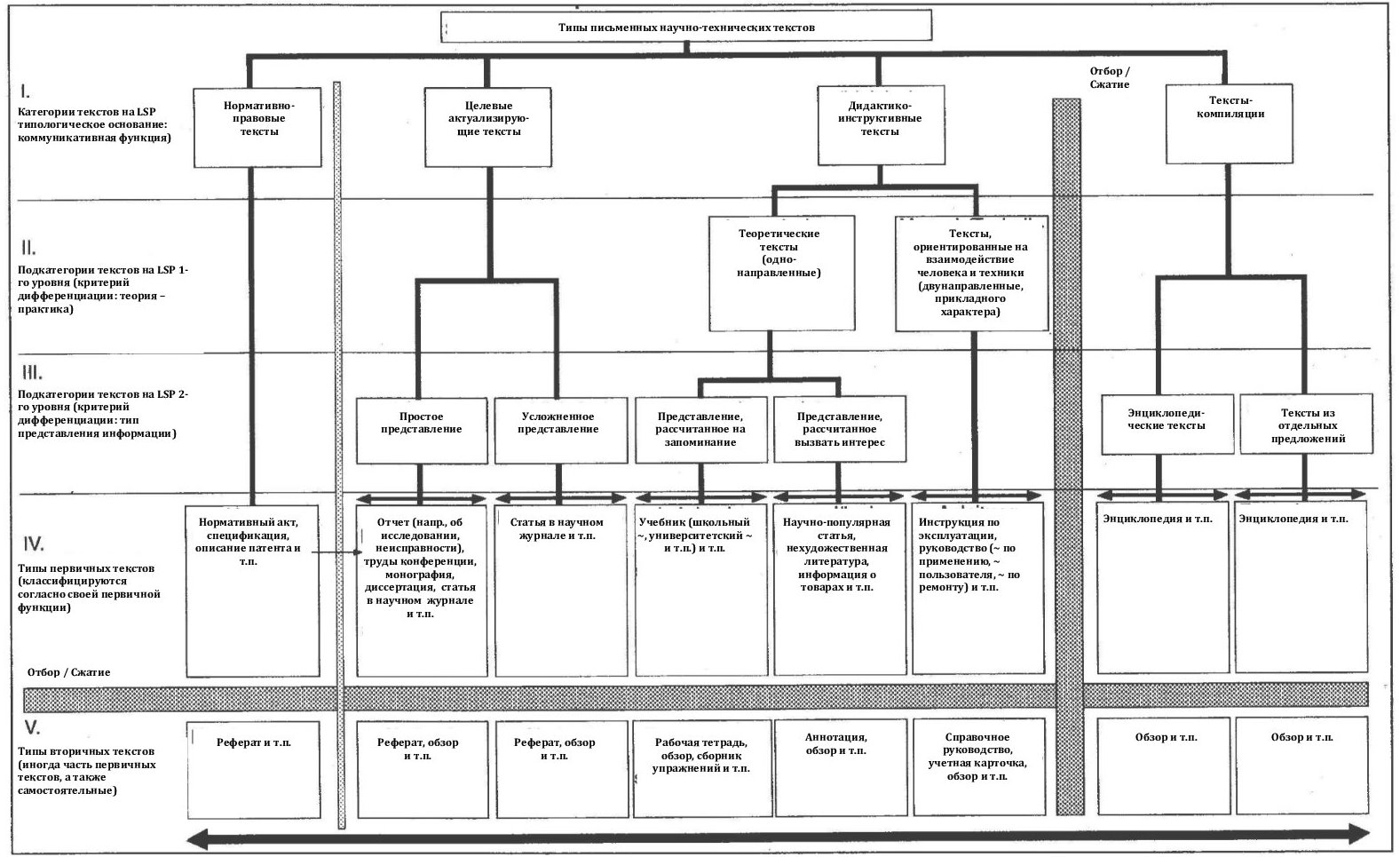

Заметным шагом в разработке классификации НТТ в контексте теории LSP, стала прагматическая модель Сусанны Гопферих, представленная, в частности, в ее работах 1995 года [22] и [23], которая также оказала серьезное влияние на дальнейшие исследования в области перевода (см., напр., [2], [19], [24]).

Необходимость в совершенствовании классификации LSP-текстов Гопферих объясняет недостатками предыдущих моделей:

В общей типологии Райс (…), например, все типы LSP-текстов, включая научно-технические за исключением рекламы, сведены в одну категорию «информативных» текстов. Таким образом, типология Райс не допускает никакой дифференциации внутри этой категории текстов, которые в действительности далеко неоднородны… С другой стороны, типологии, которые охватывают только ограниченный диапазон текстов также не годятся, поскольку они не обеспечивают необходимой степени абстрагирования, и поэтому им не удается обнаружить характеристики, общие для родственных типов текстов. [23 с. 306]

Свой подход она считает «средним путем», предлагая рассматривать все типы научно-технических текстов в рамках типологии LSP; LSP-тексты определяются ею как «тексты, чья основная функция – передавать (специальное) знание». Различия между научными и техническими текстами, по ее мнению, делать не имеет смысла из-за «размытости» границы между ними, а, кроме того, полагает она, «можно ожидать, что эти две группы текстов будут иметь больше сходств, чем различий, что касается конвенций в части типологии текстов». Также, отмечает она, классификация должна быть достаточно строгой и удовлетворять «критериям дифференциации» (Differenzierungskriterien), теоретически обоснованным Х. Изенбергом и М.А. Гвензадзе. Поскольку область науки и техники «имеет самую высокую потребность в переводах», Гопферих подчеркивает важность прагматической типологии для технических писателей и переводчиков и утверждает, что ее модель «учитывает потребности этих групп». Тексты устного происхождения ею тоже исключены из рассмотрения, поскольку, по ее мнению, письменная и устная коммуникация «имеет фундаментальные различия, которые требуют отдельных типологий или, по крайней мере, рассмотрения в разных типологических категориях». [23 с. 306-308]

Гопферих определяет 4 категории LSP-текстов, которые имеют одну «общую коммуникативную функцию передачи информацию», которые далее дифференцируются по «типу информации и цели, с какой та передается»:

Коммуникативная функция нормативно-правовых текстов состоит в установлении правового обоснования или соответствующего стандарта. …

Коммуникативная функция целевых актуализирующих текстов – передавать информацию с целью развития науки и техники. …

Дидактико-инструктивные тексты передают информацию с целью интеллектуального обогащения, развлечения или практического применения.

Коммуникативная функция текстов-компиляций – давать обзор знаний, передаваемых в текстах остальных трех категорий и обеспечивать доступ к этим знаниям. [23, с. 308-309]

Автор указывает, что порядок следования этих категорий неслучаен: они идут одна за другой таким образом, «что степень их техничности и абстрактности снижается слева направо, а их потенциальная читательская аудитория возрастает». Нормативно-правовые тексты и тексты-компиляции имеют особый статус: первые, потому что являются переходными между LSP-текстами и юридическими текстами, а вторые – потому что являются производными от текстов остальных трех категорий. Каждая из категорий имеет дальнейшую дифференциацию. Гопферих также проводит важное различение между «первичной» и «вторичной» функцией текста. Первичная функция – это «основная цель текста, т.е. цель, с какой он написан»; все остальные (потенциальные) функции текста – вторичные. В данной типологической модели все тексты «классифицируются по их первичной функции, поскольку именно она предопределяет их содержание, язык и организацию». [23, с. 310-311]

Описывая подкатегории, Гопферих поясняет, в частности, различие между «однонаправленными» и «двунаправленными» текстами: в первых (теоретические тексты)

«информация течет только от текста к читателю», в то время как во вторых (тексты, ориентированные на взаимодействие человека и техники) получатель получает информацию из текста (одно направление) и применяет ее по отношению к предмету изложения в тексте (второе направление). Самая нижняя категория типов вторичных текстов отделена от остальных категорий, поскольку «они не обязательно могут принадлежать к той же самой категории LSP-текста». [23, с. 312-315]

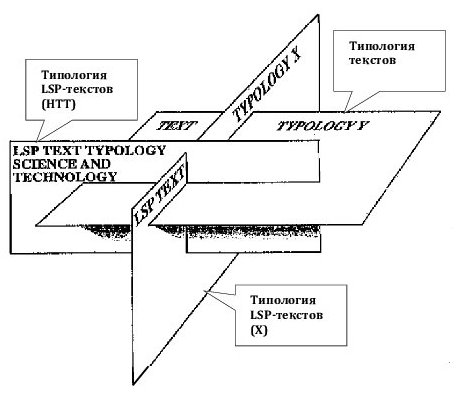

Признавая, что предложенная типология НТТ «охватывает только сравнительно ограниченный диапазон текстов», она утверждает, что эта классификация потенциально может быть расширена и на другие области LSP, а характер такого расширения «не обязательно должен быть двухмерным». Свое предположение она иллюстрирует рисунком, воспроизводимым ниже (рис. 6) [23, с. 319].

Рис. 6. Концептуальная трехмерная типологическая модель С. Гопферих.

В приложении к переводу Гопферих полагает, что предложенная модель поможет преодолеть, с одной стороны, недостаток модели К. Райс, сводившей переводческие стратегии для всех «информативных текстов» к соблюдению принципа «инвариантности содержания», а с другой стороны, недостаток противоположного взгляда, согласно которому переводческие стратегии следует привязывать к индивидуальным типам текстов:

… Хотя некоторые типы текстов создают весьма специфичные трудности для перевода по некоторым критериям, в большинстве случаев типы текстов, имеющие аналогичные коммуникативные функции, могут группироваться в более крупные категории (как те, что представлены в вышеприведенной типологии LSP-текстов) и обрабатываться одинаково по многим критериям (…). [23, с. 321]

Итак, как мы увидели, в постсоветском и зарубежном переводоведении типология научно-технических текстов традиционно опирается на классические работы К. Райс 1970-х годов. Однако за последние несколько десятилетий появилось немало работ, которые свидетельствуют о том, что поиск оптимальных типологических моделей текстов, в т.ч. и для целей перевода, продолжается. Так, в постсоветском переводоведении одной из таких попыток пересмотра модели К. Райс стала транслатологическая модель И.С. Алексеевой. В части перевода научно-технических текстов перспективным направлением исследований является область LSP, поскольку в типологических моделях, разработанных в рамках этой концепции, в частности, в прагматической модели С. Гопферих, специфика таких текстов рассматривается более целенаправленно. Можно ожидать, что практическое освоение результатов этих исследований переводческим сообществом приведет также и к повышению качества анализа и оценки перевода текстов этого типа с целью перевода.

Библиографический список

- Алексеева И.С. Введение в переводоведение. СПб., М., 2004. 352 с.

- Schäffner C. & Wiesemann U. Annotated Texts for Translation: English-German. Bristol, UK, Channel View Publications Ltd. 2001. 399 p.

- Krüger R. The Interface between Scientific and Technical Translation Studies and Cognitive Linguistics. Berlin, Frank & Timme GmbH, 2015. 482 p.

- Райс К. Классификация текстов и методы перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., 1978. С. 202-228.

- Reiß К. Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik: Kategorien und Kriteren für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen. Munich, Hueber, 1971.

- Reiß К. Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg, Groos, 1983.

- Munday J. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London and New York, Routledge, 2016. 394 p.

- Алексеева И.С. Транслатологическая типология и типичные ошибки русского перевода // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 6. С. 78-83.

- Алексеева И.С. Текст и перевод. Вопросы теории. М. 2008. 184 с.

- Handbuch Translation. Tübingen, Stauffenburg, 1999.

- Neubert A. Text und Translation. Leipzig, Enzyklopadie, 1985.

- Language for specific purposes // Wikipedia [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Language_for_specific_purposes (дата обращения: 15.05.2016).

- Engberg J. Languages for Specific Purposes // Concise Encyclopedia of Applied Linguistics. Oxford, UK, Elsevier Ltd., 2010. P. 144-148.

- Engberg J. Languages for Specific Purposes // Concise Encyclopedia of Pragmatics. Oxford, UK, Elsevier Ltd., 2009. P. 498-503.

- Schubert K. Technical translation // Handbook of Translation Studies. Vol. 1. Amsterdam & Philadelphia, John Benjamins Publishing Co., 2010. P. 350-355.

- Yves Gambier. Genres, text-types and translation // Handbook of Translation Studies. Vol. 4. Amsterdam & Philadelphia, John Benjamins Publishing Co., 2013. P. 63.

- Wright S.E. Scientific, Technical, and Medical Translation // The Oxford Handbook of Translation Studies. 2011. Oxford Handbooks Online, 2012. P. 1-12.

- Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung. (2., völlig neu bearbeitete Aufl.) (Forum für Fachsprachen-Forschung 1). Tübingen: Narr. 1985. Цит. по: Roelcke Т. Zur Gliederung von Fachsprache und Fachkommunikation. Fachsprache 2014. № 3-4. S. 154-178.

- Roelcke Т. Zur Gliederung von Fachsprache und Fachkommunikation. Fachsprache 2014. № 3-4. S. 154-178.

- Möhn D. & Pelka R. Fachsprachen. Eine Einführung. (Germanistische Arbeitshefte 30). Tübingen: Niemeyer, 1984. Цит. по: Roelcke Т. Zur Gliederung von Fachsprache und Fachkommunikation. Fachsprache 2014. № 3-4. S. 154-178.

- Gläser R. Fachtextsorten im Englischen. (Forum für Fachsprachen-Forschung 13). Tübingen, Narr. 1990. Цит. по: Roelcke Т. Zur Gliederung von Fachsprache und Fachkommunikation. Fachsprache 2014. № 3-4. S. 154-178.

- Göpferich S.Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie – Kontrastierung – Translation. (Forum für Fachsprachen-Forschung 27). Tübingen: Narr. 1995.

- Göpferich S. A Pragmatic Classification of LSP Texts in Science and Technology. Target. 1995. № 7(2). P. 305-326.

- Hansen J.H. Translation of Technical Brochures // Text Typology and Translation. Amsterdam & Philadelphia, John Benjamins Publishing Co. 1997. P. 185-202.

- Nord C. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application. Amsterdam & New York, Rodopi, 2006. 284 p.

- The Encyclopedia of Applied Linguistics. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA, 2013. 6582 p.