Рекомендуется всем тем, кто начинает свою научную деятельность на поприще

математики; позволит сэкономить много сил и времени.

Для понимания настоящего и будущего всегда следует делать исторический экскурс, опираясь на первоисточники. Последуем и мы этому. За основу первоисточников взята «Хрестоматия по истории математики» под редакцией Юшкевича А. П. [1]. С другой стороны, мы будем рассматривать этапы развития теории функций с философской точки зрения. Только у математиков и философов объектом своего исследования является весь действительный мир = действительность = объективная реальность = реальность = Вселенная = природа. Но отличаются эти две науки по предмету познания. Если философия исследует всеобщие характеристики бытия и мышления, то математика акцентирует своё внимание на количестве, связях, форме, пространстве, структуре, отражении и т. д. [2, с. 283]. Важно подчеркнуть особенность математики: она исследует важнейшие характеристики бытия (количество, связь, форма, пространство, структура и т. д.) с помощью своих специальных методов на своём математическом языке. Взаимосвязь философии и математики важна прежде всего в решении вопросов обоснования математики, выяснении её общеметодологических и мировоззренческих проблем [2, с. 295]. Но для «обоснования» нужен общепринятый язык, который будет понятен для широкого круга людей, так как математика пользуется формализованным языком, который даже математиками одного круга с трудом воспринимается. Вот поэтому мы и воспользуемся философским «языком» для адаптивного восприятия. Тем самым мы будем решать одну из основных задач философии – мировоззренческую. В свою очередь, мировоззрение, как всеобщая система взглядов, подходов и образных представлений о мире, позволяет производить оценку и значимость математических достижений. А какая польза от этого для математиков? Во-первых, и это самое главное, (здесь мы обращаемся к одному из разделов математики, теории функций) этот раздел достиг определённого совершенства, поэтому открылись широкие возможности в практических приложениях (в данном случае философия и выступает в качестве «оценщика» достижений математики с предложением активно и целенаправленно решать проблемы НТР шестого технологического уклада), во-вторых, теория обросла массой ложных изысканий под видом фундаментальных разработок (можно это назвать математическим идеализмом, пустоцветом, потерей целевых ориентиров), они не дают сосредоточиться на главных направлениях, которые уже хорошо разработаны. Конкретно этим обоснованием мы и займёмся.

Переменные величины и функции фактически применялись в математике в древности, задолго до того, как были выделены их общие понятия. Решающее значение в развитии математических наук имело то обстоятельство, что в 17 веке функции стали главным предметом исследования; это была определяющая особенность революции, происходившей тогда в математике. Впервые с полной отчётливостью переменные величины выступили на первый план у Декарта и Ферма. «Поворотным пунктом в математике, – писал Ф. Энгельс, – была декартова переменная величина. Благодаря этому в математику вошли движение и тем самым диалектика, стало немедленно необходимым дифференциальное и интегральное исчисление» [1, с. 81]. Следует подчеркнуть, что дифференциальное и интегральное исчисления, а сюда можно присоединить и ряды, они – универсальные аппараты математического исследования, методы. Суть действия этих аппаратов – это осуществление математического анализа и синтеза [3]. Уточним значимость общенаучных понятий «анализ» и «синтез». Согласно новым законам философии [4], мы вынуждены для исследования любого предмета вначале разбить на элементарные части, составляющие структуру предмета, – в этом и состоит суть анализа. А чтобы понять, изучить предмет, мы должны все эти части целого соединить и изучить связи с помощью формального языка науки в единое целое – суть синтеза. Следует сделать ещё некоторые пояснения, которые помогут нам конкретизировать предмет нашего исследования.

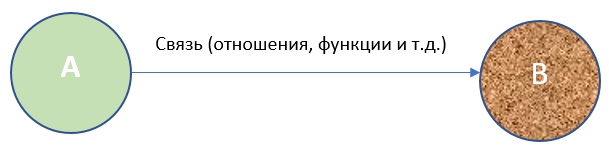

Пусть даны два множества А и В. В этих множествах можно упорядочить элементы натуральными числами таким образом, чтобы для каждого элемента из множества А соответствовал только один элемент из множества В. Но для каждого элемента из множества В можно поставить от одного до бесконечно много элементов из множества А. Чтобы легче понять данную конструкцию соответствий множеств А в В и В в А, мы приведём аналогию из юриспруденции. Понятие «алиби» подразумевает нахождение данного человека в определённое время в определённом месте и отсутствия его на месте преступления. Хотя в данном месте и на месте преступления он может находиться много раз, но в другое время. Вот такую зависимость элементов множества В от элементов множества А называют функцией от одной переменной. С философской точки зрения функцию можно рассматривать как связь в обширном, философском понимании. (Всякое отношение – это взаимная связь между двумя объектами рассмотрения, чем и чем-то.) С точки зрения формальной логики «связь», с одной стороны, и «отношения», «функция», с другой стороны, как понятия, находятся в родовидовых отношениях, то есть связь – это более общее понятие для функции и отношения, поэтому можно определять «функцию» через понятие «связь». Например, в физике под связью можно понимать «силу». Следует подчеркнуть, что связь и развитие – суть диалектики. А вот множества А и В с элементами и данными чуть выше по тексту правилами поведения для их элементов задают нам пространство для математического понимания такой связи (функции), и этих пространств со своими правилами придумано очень много. Задание тех или иных пространств отражают так или иначе человеческий опыт, моделируют условия для тех или иных

явлений. Например, правило упорядочивания элементов множеств А и В натуральными числами и требования соответствия элементов множеств А в В и В в А, как это было установлено чуть выше по тексту, позволяют нам ввести характеристику времени, заменять множества А и В числовыми осями и получить известную в школе декартову систему координат (метрическое пространство). Тем самым мы попутно показали взаимосвязь пространства и времени.

В «Диалектике природы» Ф. Энгельсом дано определение предмета математики (известны ещё два определения предмета математики), которое является приемлемым и сегодня: эта наука изучает количественные отношения и пространственные формы действительного мира.

В контексте данного определения математики мы показали, что такое функция (отношение) с наделённым для неё пространством.

В монографии А. Урсула [2, с. 262] сделан очень интересный вывод: «… в математике стало ясным, что наиболее важные результаты в ней были получены на пути исследования не объектов (в нашем случае это множества А и В), а связей между ними (морфизмов)». Подтверждая мысль А. Урсула, мы обращаемся к «функции» как к предмету изучения, одного из видов «связи».

Первым ввёл термин «функция» Г. В. Лейбниц в статье «Рассуждения о различии между обыкновенным анализом и новым исчислением трансцендентных» в 1694 году [1, с. 74]. Здесь прослеживается введение элементов декартовых систем координат для изучения произвольной кривой, сделана неудачная попытка определения функции. Следующим этапом для изучения функции стал момент определения функции. В статье Иоганна Бернулли «Замечания о том, что было до сих пор сделано в решении изопериметрических задач», написанной в 1718 году, даётся следующее определение функции: «Функцией переменной величины здесь называется количество, составленное каким угодно способом из этой переменной величины и постоянных» [1, с. 75]. Это определение предназначено для аналитических функций. Дело в том, что в 17 – 18 веках распространено было понимание функции как выражения, образованного из переменной и постоянных с помощью тех или иных аналитических операций. И. Бернулли вводится и обозначение функции буквой φ, но без скобок, заключающих в себе аргумент. Обозначение функции буквой f (1734 – 1735 гг. опубл. в 1740 г.) было сделано Леонардом Эйлером и тоже без заключающих в скобках аргумента, хотя двучленный аргумент для функции, к примеру, f ( + c) – взято из статьи Эйлера [1, с. 82], уже привычен для нашего глаза.

Обратимся к работе Леонарда Эйлера (1 том «Введение в анализ бесконечных»; 1748). Здесь Эйлер методично и даже скрупулёзно вводит и оговаривает необходимые определения, условия для будущей теории функций. Такая щепетильность характерна при закладывании новой теории в любой науке. Пожалуй, теория функций, как раздел математики, является одной из наиболее важной и востребованной. Об этом можно судить по следующим факторам: во-первых, понятие «функция» стало общенаучным, во-вторых, в рамках теории функции выработаны мощные универсальные общематематические аппараты анализа и синтеза, в-третьих, по количеству часов, выделяемых в математических вузах, теория функций (математический анализ, функциональный анализ, дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, ТФКП) оттягивает на себя больше всего учебных часов.

Цитаты из работы Эйлера (1748 г.):

- «… Весь анализ бесконечных вращается вокруг переменных количеств и их функций» (с. 19).

- «Постоянное количество есть количество определённое, сохраняющее всегда одно и то же значение».

- «Переменное количество есть количество неопределённое или всеобщее, которое содержит в себе решительно все определённые значения».

- «… Смысл переменного количества не будет исчерпан, если на его место не подставить все определённые значения. Таким образом, переменное количество охватывает собою решительно все числа, как положительные, так и отрицательные, как целые, так и дробные, как рациональные, так и иррациональные и трансцендентные. Даже нуль и мнимые числа не исключаются из значений переменного количества». (Комментарий от Филиппова Л.И.: «В дипломатии, в законах и в математике должно быть всё оговорено».)

- (Определение функции, данное Эйлером для «аналитического выражения»; в качестве аргумента для функции – расширенная линейка чисел вплоть до комплексного переменного).

«Функция переменного количества есть аналитическое выражение, составленное каким-либо образом из этого переменного количества и чисел или постоянных количеств».

Примеры из работ Эйлера: а + z; bz – 4z; c и так далее будут функциями от z. - «Следовательно, функция переменного количества сама будет переменным количеством».

- «Основное различие функций состоит в способе составления их из переменного количества и количеств постоянных. Оно, следовательно, зависит от действий, посредством которых количества могут друг с другом сочетаться и перемешиваться; действиями этими являются: сложение и вычитание, умножение и деление, возвышение в степень и извлечение корней; сюда надлежит отнести также решение уравнений. Кроме этих действий, называемых обычно алгебраическими, существует много других, трансцендентных, как-то: показательные, логарифмические и бесчисленные другие, доставляемые интегральным исчислением». (В этом пункте Эйлер полнее раскрывает, что понимает под аналитическим выражением.)

- (Комментарий от Филиппова Л.И.: следует обратить особое внимание на следующий этап развития теории функций в работе Эйлера, который впервые предложил выражать функции посредством степенного ряда, то есть нового метода исследования.)

«… (Эйлер) Как природа целой функции видна лучше всего, если эта функция разложена по различным степеням z, т. е. если она приведена к форме A + B z + C + … , так эта же форма кажется наиболее удобной для восприятия разумом природных свойств всех остальных функций, если даже число членов окажется в действительности бесконечным». - Во втором томе «Введения в анализ бесконечных» Л. Эйлера (1748) производится последовательный разбор кривых линий, «что её природа выражается с помощью одной определённой функции от х». У этой кривой отдельные куски её могут быть (представлены различными функциями. …То этого рода кривые линии мы будем называть прерывными (или «разрывными» в смысле Эйлера) или «смешанными» и «неправильными», так как они не образуются на основе единого неизменного закона, а составляются из частей различных непрерывных кривых». Уже во время печатания «Введения в анализ» Эйлер пришел к заключению, что аналитических функций для анализа недостаточно. Это было связано с задачей о малых поперечных колебаниях струны, которой он занялся вслед за Даламбером. Исследуя колебания струны, Эйлер пришел к выводу, что движение всей струны нельзя представить единым аналитическим выражением. (Комментарий от Филиппова Л.И.: пожалуй, «вывод Л. Эйлера» – является основной предпосылкой для создания рядов Фурье!)

О природе произвольной функции между Эйлером и Даламбером возникла полемика. В эту полемику втянулись Даниил Бернулли, Ж. Л. Лагранж и другие учёные. Эта полемика продолжалась около полустолетия.

Если подвести промежуточный итог, то обнаружится, что группой математиков, и прежде всего Эйлером, был заложен хороший фундамент для развития теории функций. Постепенно выдвинулась в неявной форме основная задача данной теории – проблема представимости произвольной функции. По выражению Эйлера «свободным влечением руки» произвольную линию надо было представить в виде функции. С помощью степенного ряда этого сделать в общем случае было невозможно.

(Всё же следует сделать оговорку: функцию, в обыденном, утилитарном смысле, можно представить в разных видах – в виде формул (аналитически), в виде ряда, таблично, графически и вербально (обычными словами).)

Из письма Даниила Бернулли Л. Эйлеру (ранее 25 апреля 1754 г.):

«Мы доказали, что всякая кривая, выраженная уравнением

y = α + β + ϒ …, удовлетворяет условию вопроса. Но нельзя ли сказать, что это уравнение охватывает все возможные кривые; нельзя ли, используя произвол количеств α, β, ϒ и т. д., провести кривую через сколько угодно данных точек? (Комментарий от Филиппова Л.И.: здесь явно прослеживается постановка основной задачи теории функций. Неслучайно данное уравнение – прототип так сейчас называемого ряда Фурье.) Разве уравнение такой природы менее общее, чем неопределённое уравнение y = αx + β + ϒ +…?» (И этот прямой вопрос от Д. Бернулли был задан Эйлеру в 1754 г.)

«… Итак, я говорю – это прямая речь Д. Бернулли, – что для решения вашей задачи: найти последующее движение по данной какой-либо начальной фигуре, следует определить количества α, β, ϒ,…, отождествляющие данную кривую с нашим неопределённым уравнением, и тотчас получатся частные изохронные колебания, из которых составится искомое движение». (Здесь следует дать справку из [1, с. 83]. Исходя из физических соображений (Замечание от Филиппова Л.И. – колебания струны), Д. Бернулли выдвинул чрезвычайно плодотворную, как стало ясно впоследствии, идею представить общее решение задачи о струне в виде суммы бесконечного ряда по синусам кратных дуг («принцип наложения колебаний»). При этом он опирался на убеждение, что при надлежащем выборе коэффициентов ряда можно удовлетворить любому начальному условию, т. е. что произвольная гладкая функция может быть представлена рядом по синусам. Это вызвало возражения Эйлера и Даламбера; указывалось, например, что сумма ряда синусов, будучи нечётной периодической функцией, не может изображать чётную функцию и т. д. В решении этого вопроса внёс достаточную ясность только Ж. Б. Фурье, в 1807 г. доказавший, что многие функции, «разрывные» по Эйлеру, т. е. представимые на отдельных частях отрезка различными аналитическими выражениями, представимы также на всём этом отрезке одним и тем же тригонометрическим рядом. Это открытие получило более широкую известность, когда вышла в свет «Аналитическая теория тепла», 1822) Фурье. После этого различение «непрерывных» и «разрывных» функций в смысле Эйлера потеряло значение. Вместе с тем возник кардинальной важности вопрос об условиях разложимости функций в тригонометрический ряд, исследование которого оказало огромное влияние на всё последующее развитие теории функций вплоть до наших дней (работы П. Лежен-Дирихле, Н. И. Лобачевского, Б. Римана, Г. Кантора, А. Лебега, Н. Н. Лузина, Д. Е. Меньшова и многих других учёных).).

Можно только удивляться тому, как рассмотрение двух невзрачных на вид физических явления (колебания струны и распространения тепла на медной пластинке из одной точки) послужили поводом для создания универсального метода исследования в математике.

Из письма Д. Бернулли Иоганну Бернулли (от 25 июля) 1765 г.:

«Мой метод мне всё более и более представляется общим, но лишь потенциально, ибо я согласен, что определение моих коэффициентов чаще всего окажется вне пределов анализа, или лучше вне его возможностей». (Здесь затронута проблема вычисления коэффициентов ряда по синусам. Д. Бернулли не знал, что эту работу проделал А. Клеро в 1759 году. Не знал этого и Эйлер, который вывел формулы «коэффициентов Фурье» для рядов по синусам и косинусам в 1777 г. (опубликовано в 1798 г.). Фурье вывел те же формулы в третий раз, не подозревая о результатах своих предшественников.)

Остановимся и сделаем обобщения того, что было сделано математиками. С 1754 по 1822 годы был создан основной аппарат (метод) исследования функций – ряд Фурье. Члены этого ряда – это элементы структуры в анализе функции, сумма ряда – синтез. Этот ряд позволял исследовать «разные» функции. Со слов Д. Бернулли «можно было, используя произвол количеств (коэффициентов в нашем понимании) α, β, ϒ и т. д., провести кривую через сколько угодно данных точек». Приёмы вычисления этих коэффициентов были найдены Клеро, Эйлером и Фурье, поэтому вполне обоснованно можно заключить, что основная задача теории функций была решена! Возникает вопрос: можно ли, используя «сколько угодно данных точек», выявить функцию (формулу, закон в явной, понятной многими, форме)? В работе А. Урсула [2, с. 302] находим важный посыл, смысл для работы математиков: «О математизации той или иной науки в подлинном смысле можно говорить только тогда, когда математические методы в ней начинают применяться не только для обработки результатов измерения и вычислений, но и для поисков новых закономерностей, построения более глубоких теорий и в особенности создания специального формализованного языка науки». Так вот, формула Фурье, как математический метод, позволяет производить такой универсальный (!) «поиск» в той или иной науке!

Следующим этапом развития теории функции является движение к расширенному пониманию функции.

Наряду с понятием о функции, как аналитическом выражении, Эйлер выдвинул и другое, более общее определение её как поэлементного соответствия между двумя числовыми множествами. Разумеется, такое представление, по существу, лежало в основе всех теоретико-функциональных рассуждений, и Эйлеру не раз пришлось пользоваться именно этим пониманием, а не определением функции как аналитического выражения [1, с. 84].

Из статьи П. Лежен-Дирихле «О представлении совершенно произвольных функций рядами по синусам и косинусам» (1837г.).

Будем понимать под a и b два фиксированных значения, а под х – переменную величину, принимающую все значения, расположенные между а и b. Если теперь каждому х соответствует одно-единственное конечное у и притом так, что когда х непрерывно пробегает интервал от а до b, у = так же постепенно изменяется, то у называется непрерывной функцией от х для этого интервала [1, с. 79].

Из «Исследований о бесконечно часто колеблющихся и разрывных функциях» Г. Ганкеля (1870 г.).

у называется функцией х, если каждому значению переменной величины х внутри некоторого данного интервала соответствует определённое значение у; при этом безразлично, зависит ли у от х во всём интервале по одному и тому же закону или нет, или же может или не может быть эта зависимость выражена с помощью математических действий.

«Это чисто номинальное определение, которое я (эти рассуждения произвёл Г. Ганкель) в последующем буду называть по имени Дирихле… недостаточно, однако, для потребностей анализа, ибо функции такого рода не обладают каким-либо общими свойствами и тем самым все связи между значениями функции для различных значений аргумента отпадают [1, с. 80]».

Справка [1, с. 84]. Эта статья Г. Ганкеля сыграла заметную роль в раннем периоде теории функций действительного переменного. Именно благодаря Ганкелю общее определение функции как соответствия, сформулированное им самим без ограничения непрерывными функциями, получило имя Дирихле. Заметим, что Ганкель всё ещё рассматривает здесь функции на промежутке, а не на любом множестве значений аргумента.

Из статьи Э. Бореля «Исчисление определённых интегралов» (1912 г.)

«Результаты, полученные с конца 19 века, в избытке доказали, насколько упрощённым было мнение, что можно ограничить область математики изучением определённой категории функций: непрерывных, дифференцируемых, аналитических и т. д. Для того чтобы такое ограничение не было одновременно произвольным и тщетным, нужно было бы, в самом деле, быть уверенным в его инвариантности (неизменным, устойчивым) по крайней мере относительно определённой категории аналитических преобразований».

(Справка [1, с. 85]. В 1905 году Лебег определил аналитически представимую функцию как такую, которую можно построить, применяя по определённому закону к переменной и постоянным счётное множество сложений, умножений и предельных переходов. Он показал, что измеримость функции в смысле Бореля необходима и достаточна для её аналитической представимости, и построил пример ограниченной неизмеримой по Борелю функции, интегрируемой в смысле Римана (т. е. принадлежащей к числу функций, изучаемых в классическом анализе)).

Борель: «Эта почти-невозможность установить точное разграничение между аналитическими объектами, рассматриваемыми как «простые», и другими положила начало работам, значительно обогатившими наши знания в области анализа. Работы эти были необходимы; но они не во всех пунктах окончательные, и, на мой взгляд, было бы полезно заняться тем, что можно было бы назвать «патологией функций». Дозволено думать, что окончательной целью этих «патологических» исследований должно быть выделение функций, которые можно рассматривать как «здоровые». И здесь мы наталкиваемся на трудности, далёкие от того, чтобы быть решёнными».

Подведём итоги этапа развития теории функций, когда математики начали расширять понимание функции вплоть до «патологических». Конечно, данные фундаментальные разработки являются важными с точки зрения теории. Но при этом математики всегда должны помнить, что, создавая формальную систему (в данном случае – теорию функций), мы так или иначе должны будем столкнуться с «патологическими» явлениями, согласно теоремам Курта Гёделя. В подобных случаях рекомендуется «огораживать патологические» явления данной теории, то есть необходимо делать оговорки, примечания. С этими «оговорками» почти любой человек хорошо справляется при использовании теории, но при этом не надо сильно заострять внимание всех на выводы из этих «патологий», так как размывается понятие истины из выводов (одно и тоже утверждение может быть одновременно истинным и ложным, создавая нежелательные противоречия, парадоксы в теории, софизмы, отвлекая внимание и огромные усилия окружающих). Вот такое состояние дел в математике мы и назовём «математическим идеализмом».

Какие же выводы могут последовать из этой статьи и современных научных разработок?

В теории функций довольно хорошо разработаны все её составные элементы многими поколениями математиков.

- Понятие «функция» доведено до понятия «соответствия» между двумя множествами, которое (понятие «функция») позволяет рассматривать очень широкий класс природных явлений (возможно и социальных через обработку информации) в соответствующих математических пространствах.

- Выработан очень хороший аппарат анализа и синтеза функций – ряды Фурье, которые позволяют почти любую функцию разложить в свой ряд. Мало того, любые случайные данные (числа) также можно оформить в виде ряда Фурье.

- Исчисление коэффициентов ряда Фурье доведено до машинной обработки: составлен реально действенный и эффективный алгоритм исчисления, а по этому алгоритму составлены работающие программы. В данном случае можно сказать про теорию, что дело доведено до логического конца. Приведём высказывание из книги А. Урсула [2, с. 301]: «Наука только тогда достигает совершенства, когда ей удаётся пользоваться математикой, но и ЭВМ.»

Чтобы иметь образное сравнение с тем, что проделано в теории функций, приведём аналогию. Если «очень широкий класс природных явлений в соответствующих математических пространствах» мы будем сравнивать с замком, который следует открыть, то ключ к этому замку подбирает математик с помощью рядов Фурье.

Итог.

Теория функций достигла такого совершенства, когда она способна решать очень широкий круг практических (инженерных) и даже теоретических задач в разных научных дисциплинах в совокупности с компьютерными технологиями. Можно уверенно сказать, что математика в шестом технологическом укладе должна занять и займёт по праву высокое место [5]. К этому и призывает философия, так как все необходимые условия для этого созданы самими математиками.

Призываем математиков в данном деле к решительности, уверенности и настойчивости!

Библиографический список

- Юшкевич А. П. Хрестоматия по истории математики. Математический анализ. Теория вероятностей. М., «Просвещение», 1977; 224 с.

- Урсул А. Д. Философия и интегративно-общенаучные процессы. – М.: Наука, 1981. – 367 с.

- Филиппов Л. И. Философия о содержании и методологии научного познания (исследования) // Гуманитарные научные исследования. 2022. № 2 [Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2022/02/48060 (дата обращения: 08.11.2023).

- Филиппов Л.И. Новые законы философии // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2017/04/23494

- Филиппов Л.И. Признаки, ключевые элементы и тенденции научно-технической и технологической революции в шестом технологическом укладе // Гуманитарные научные исследования. 2019. № 11 [Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2019/11/26196 (дата обращения: 07.11.2023).