Проблема языка и речи до сих пор остается одной из основных проблем и в психологии, и в других гуманитарных науках, что, на наш взгляд, обусловлено неопределенностью в определении сущности процессов мышления и сознания, которые непосредственно связаны и с возникновением языка, и с порождением и пониманием речи [1].

Известно, что язык – это система знаков, с помощью которых обозначаются особенности субъективного отражения объективной действительности [2]. С точки зрения психологических механизмов процесс обозначения – это процесс образования в психике связи между двумя образами, один из которых выполняет функцию знака, информационного эквивалента содержания другого образа. В образе, содержание которого обозначается и выражается в знаке, представлено определенное знания человека о действительности, которое нужно передать другому человеку.

Знаки могут существовать:

- в форме совокупности звуков (слов);

- в форме начертаний и изображений (символов);

- в форме изобразительных действий (жестов).

Системы указанных знаков представляют собой соответствующие языки – языки слов, символов и жестов. Усвоение языка означает, что человек понимает значение знаков, присущих языку, понимает, обозначением чего они являются. Последовательное воспроизведение знаков в процессе взаимодействия субъектов называется речью.

Мы остановимся на рассмотрении психологических механизмов порождения и понимания речи, представленной системой знаков в форме слов.

Психологические механизмы порождения речи

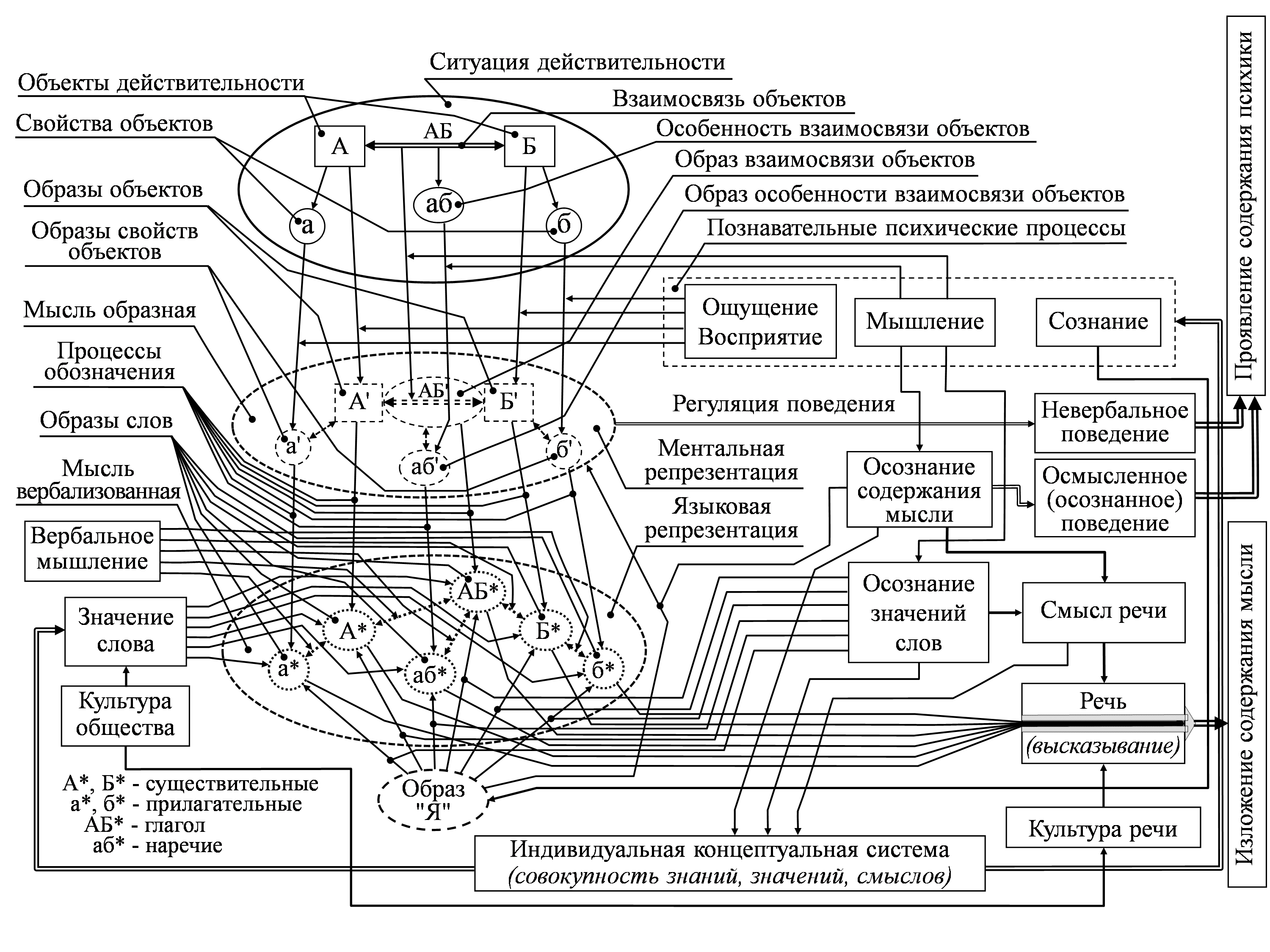

Допустим, что существует некоторая ситуация объективной действительности, в которой имеются два объекта А и Б, находящиеся в определенном соотношении или взаимосвязи АБ. Объекты А и Б обладают некоторыми свойствами а и б, соответственно. Взаимосвязь АБ между объектами характеризуется некоторой особенностью, которую мы обозначим малыми буквами аб (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Психологические механизмы порождения речи

Получение знаний об объектах, их свойствах и особенностях взаимосвязи человек, как известно, получает благодаря познавательным психическим процессам ощущения, восприятия и мышления. В результате этих процессов в психике человека возникают образы объектов, их свойств, а также особенностей их взаимосвязи.

Совокупность образов, возникающих в психике, в когнитивной лингвистике принято называть «ментальной репрезентацией» [3]. Вместе с тем согласно нашим представлениям [4] мышление – это не только процесс отражения взаимосвязи объектов действительности, но и процесс образования в психике связей между образами этих объектов. В связи с этим можно сказать, что совокупность взаимосвязанных образов есть результат мышления. А поскольку результатом мышления является мысль [5], совокупность взаимосвязанных образов есть не что иное, как мысль в ее образной форме.

Отражение взаимосвязи, существующей между объектами, и образование в психике связи между образами объектов, будучи результатом мышления, характеризуется не только понятием «мысль», но и понятием «понимание» [6]. Появление мысли равнозначно появлению понимания взаимосвязи между объектами, т.е. понимание того, что происходит в ситуации между существующими там объектами.

Учтем далее, что функцией психики является не только отражение действительности и создание ее субъективного образа, но и регуляция поведения субъекта на основе этого образа. В отсутствии языка и речи это поведение можно назвать «невербальным поведением». Очевидно, что в особенностях невербального поведения субъекта, так или иначе, будут проявляться особенности содержания его психики, его субъективных представлений о действительности и его субъективного понимания того, что, как и почему там происходит. Эти проявления могут «считываться» другими субъектами и учитываться ими при регуляции собственного поведения. Однако считывание этих проявлений другими субъектами и понимание ими содержания психики субъекта, с которым они взаимодействуют, в силу субъективности психических процессов может быть неадекватным. Содержание психики субъекта, проявляемое в особенностях его поведения, может быть понято другими субъектами неправильно.

Чтобы быть правильно понятым, одной демонстрации субъектом содержания своей психики в поведении явно недостаточно. Нужны другие механизмы передачи содержания психики и своих представлений о действительности. И вот здесь на передний план выходят процессы обозначения или “сигнификации”, как их называл Л.С. Выготский [7].

Следует отметить, что обозначению в форме слов подвергаются не столько сами по себе объекты и явления действительности и их свойства, сколько представления о них, существующие в психике человека в форме соответствующих образов. В результате процессов обозначения в психике человека возникают две совокупности образов. С одной стороны, это образы, составляющие содержание ментальной репрезентации действительности, и, с другой стороны, это образы слов, составляющие содержание, так называемой, языковой репрезентации (см. рис. 1).

В силу своеобразия образов слов связывающие их процессы мышления называются процессами вербального мышления, а сама совокупность взаимосвязанных образов слов представляет собой особую мысль – мысль вербализованную [8].

Слова и их семантические значения имеют социокультурное происхождение и культурно-историческую обусловленность и существуют в форме существительных, прилагательных, глаголов, наречий и других частей речи.

С появлением сознания в психике субъекта появляется образ самого себя (т.е. образ «Я») [8] и возможность осознавания как содержания отражаемой действительности, так и значений слов, с помощью которых это содержание обозначается. Осознавание значений используемых в речи слов и осознавание содержания мысли, которая излагается в речевой форме, придает речи связанность, понятность и определенный смысл. В результате поведение субъекта как невербальное, так и речевое приобретает осмысленный и осознанный характер.

Помимо осмысленности речь и речевое поведение субъекта характеризуется определенным стилем и культурой, что выражается в наличии таких понятий, как “культура речи” и “речевой этикет”. Если содержание речи определяется содержанием ментальной и языковой репрезентации отражаемой действительности, а также субъективным личностным смыслом, то форма, стиль и культура речи во многом зависит от культуры общества, в условиях которого происходит воспитание и речевое развитие субъекта.

Совокупность ментальных и языковых репрезентаций субъекта, включая совокупность семантических значений используемых им слов, образует, так называемую, индивидуальную концептуальную систему [10]. По мере своего формирования эта система начинает выступать в качестве своеобразной когнитивной матрицы, определяющей как характер и направленность субъективного отражения субъектом окружающей его действительности, так и субъективную интерпретацию субъектом принятых в обществе значений слов. В результате и ментальная репрезентация, и языковая репрезентация субъекта приобретают дополнительную субъективную окраску и становятся в большей степени персонализированными (см. рис. 1).

Психологические механизмы понимания речи

Свои индивидуальные и в значительной степени субъективные знания и представления о действительности человек, владея языком, может передавать другому человеку с помощью речи путем последовательного воспроизведения отдельных слов. Как указывал Л.С. Выготский, “то, что в мысли содержится симультанно, то в речи развертывается сукцессивно” [7, с. 331]. При этом возникает проблема – как на основе восприятия потока слов человек начинает понимать, что и о чем ему говорят другие люди?

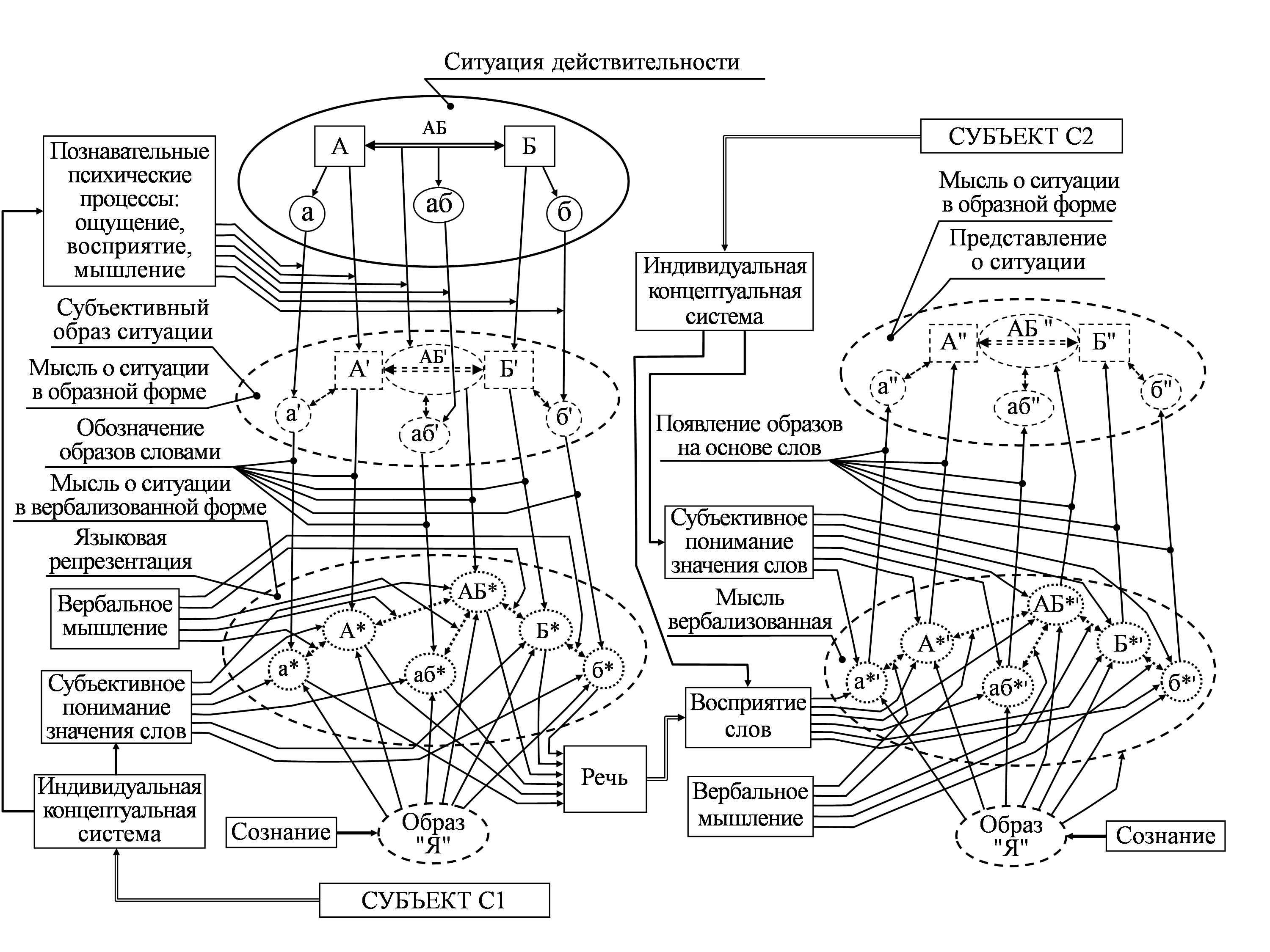

Чтобы разобраться в механизмах понимания речи, рассмотрим особенности речевого взаимодействия субъекта С1 с другим субъектом С2 (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Психологические механизмы понимания речи

Слова, воспроизводимые в речи субъекта С1, благодаря процессам восприятия отражаются в психике другого субъекта С2 в форме соответствующих образов слов. Благодаря процессам вербального мышления между ними возникают связи и образуется совокупность взаимосвязанных образов слов, которая представляет собой мысль в вербализованной форме. Наличие у субъекта С2 сознания обеспечивает осознание им значений отдельных слов и мысли в целом. Субъективное понимание им значений слов, которое обусловливается его индивидуальной концептуальной системой, приводит к появлению в его психике совокупности ментальных образов, выступающей для него как его субъективное представление, как его мысль о том, что выражается в речи субъекта С1. Возможность трансформации содержания речевого высказывания в совокупность ментальных образов и появление соответствующего ментального образа того, о чем говорится в речи, характеризует сущность и психологический механизм понимания речи.

Следует отметить, что в силу субъективного характера процессов психического отражения действительности и своеобразия концептуальных систем субъектов, понимание субъектом С2 содержания речи субъекта С1 может не совпадать с понимаем самого субъекта С1 того, что он пытается воспроизвести в своей речи. Несовпадение субъективного образа ситуации действительности, содержание которого воспроизводится в речи субъекта С1, и субъективного образа ситуации, возникающего у субъекта С2 на основе восприятия слов субъекта С1, может порождать наличие между субъектами взаимного непонимания. Чтобы согласовать свои субъективные представления о действительности и добиться взаимопонимания, субъекты должны обмениваться речевыми высказываниями, дополнительно пояснять то, что они имели в виду, что и как они поняли, и, конечно же, вырабатывать единую систему семантических значений слов, используемых в своих высказываниях. Собственно для согласования субъективных представлений о действительности и достижения взаимопонимания и возникает в человеческом обществе язык и психологические механизмы порождения и понимания речи, для реализации которых у человека возникают процессы сознания, осознавания и вербального мышления.

Библиографический список

- Корниенко А.Ф. Соотношение понятий «язык», «мышление» и «сознание» в психологии и когнитивной лингвистике //Вопросы когнитивной лингвистики. 2013. № 3. С. 5-15.

- Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2005.

- Кубрякова Е.С. , Демьянков В.З. К проблеме ментальных репрезентаций //Вопросы когнитивной лингвистики. М.: Ин-т языкознания; Тамбов; Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина, 2007. № 4. С. 8-16.

- Корниенко А.Ф. Сущность процессов мышления и мыслительной деятельности //Научный диалог. 2013. № 4 (16): Психология. Педагогика. С. 49-62.

- Корниенко А.Ф. Мысль как одна из основных категорий психологии //Психология когнитивных процессов /под ред. В.В. Селиванова (сборник статей). Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2015. С. 63-72.

- Корниенко А.Ф. Сущность и механизмы понимания // Психика и сознание: возникновение и развитие. Казань: Изд-во «Печать-Сервис-XXI век», 2010. С. 261-267.

- Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Изд-во «Лабиринт», 1999.

- Корниенко А.Ф. Понятие о сознании как высшем уровне развития психики //Сибирский психологический журнал. 2010. № 36. С. 20-26.

- Корниенко А.Ф. Значение и смысл слова и речи // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 3 (43). С. 112-120.

- Павилёнис Р.И. Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. М.: Мысль, 1983.