Решающая роль процессов обучения и воспитания в развитии человека вряд ли у кого вызывает сомнение. “Развитие не только обусловливает обучение и воспитание, – писал С.Л. Рубинштейн, – но и само обусловлено ими” [1, с. 151]. “Ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь” [Там же].

Но что значит “человек развивается”? Что в человеке может и должно развиваться благодаря обучению и воспитанию? Что развивается в процессе и в результате обучения, а что – в процессе и в результате воспитания? Ответы на все эти вопросы имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, правильное решение вопроса о соотношении развития и обучения (а также развития и воспитания – А.К.) имеет центральное значение не только для психологии, но и для педагогики [1, с. 153].

Структура человека и основные линии его развития

Будучи представителем особого вида живых существ, человек характеризуется особой конституцией, особой структурой своего организма и обладает особыми функциональными возможностями. С этой, можно сказать, биологической точки зрения человек выступает как особый индивид (представитель вида). Развитие человека как индивида это, прежде всего, развитие его организма и систем жизнеобеспечения. В значительной степени их развитие биологически обусловлено и потому соотносимо с понятиями роста и созревания. Однако в развитии организма и соответственно человека как индивида есть и социально обусловленные особенности, которые можно соотнести с понятием физического развития человека. Для развития этих особенностей необходимы специальные физические упражнения и специальные занятия, организуемые и инициируемые членами общества, в котором происходит развитие человека. Физическое развитие человека выражается, в частности, в развитие силы, выносливости, гибкости; в достижение скорости, точности и координации движений; в укрепление здоровья и иммунитета к заболеваниям и т.д. Динамику физического развития человека в обобщенной форме можно представить в виде линии, восходящей в координатах возраста и общего развития человека. У каждого человека свои особенности и своя линия физического развития.

Кроме линии физического развития существенное место в развитии человека занимает линия психического развития – развития его психики. Учитывая, что под психикой понимается способность к субъективному отражению действительности, человек, будучи носителем психики, является субъектом [2]. Соответственно, можно говорить о развитии человека как субъекта. Как показано в работах Л.С. Выготского, психическое развитие человека или развитие его как субъекта в значительной степени является социально (культурно-исторически) обусловленным [3]. Высший уровень развития психики – сознание, а также вербальная форма мышления возникают у человека исключительно благодаря его взаимодействию с другими людьми [4; 5].

И, наконец, наиболее значимой отличительной особенностью человека, составляющей его сущность, является наличие у него особого свойства (качества), обозначаемого понятием “личность”. А.В. Петровский так определяет суть личности: “личностью в психологии обозначается системное социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении и характеризующее уровень и качество представленности общественных отношений в индивиде” [6, с. 337]. Несколько иначе определяется суть личности в работе Л.И. Анцыферовой. Согласно ее определению, “личность – это индивидуальная форма существования и развития социальных связей и отношений” [7, с. 4].

Как видно из приведенных определений, сущность человека как личности составляют общественные или социальные отношения. Однако у А.В. Петровского личность – это особое качество индивида, которое проявляется в его поведении в форме социальных отношений, а у Л.И. Анцыферовой – это сама форма социальных отношений. Вместе с тем, широкое распространение получило понимание личности не как особого свойства человека или формы социальных отношений, а как самого человека, рассматриваемого в системе социальных отношений. Личность – это человек как субъект социальных отношений [8; 9]. Учитывая данное обстоятельство, можно говорить о развитии человека как личности. Данная линия в развитии человека соотносится с понятием социального развития.

Таким образом, говоря о развитии человека, следует учитывать, что человек может выступать в трех ипостасях: как индивид, как субъект и как личность (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Человек как индивид, субъект и личность

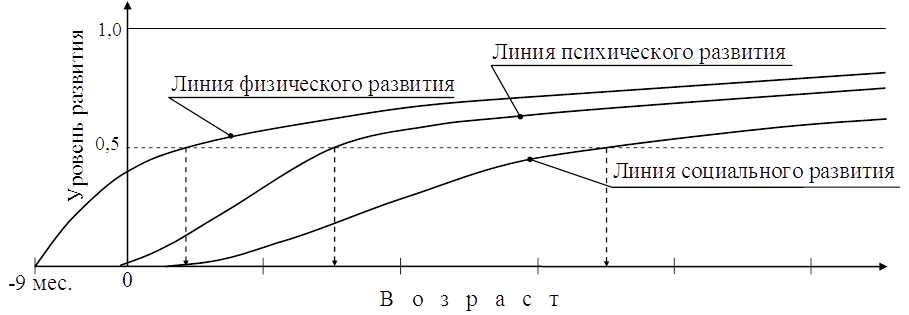

В соответствии с трехкомпонентной структурой человека в его развитии можно выделить три линии:

а) линию физического развития (развития человека как индивида);

б) линию психического развития (развития человека как субъекта);

в) линию социального развития (развития человека как личности).

В графической форме наличие и соотношение трех линий в развитии человека представлены на рис. 2.

Рисунок 2 – Основные линия в развитии человека и их соотношение

Поскольку человек – это целостное системное образование, все его отдельные подструктуры и отдельные линии развития взаимосвязаны и функционируют взаимосогласованно, обеспечивая человеку возможность построения эффективных форм поведения в постоянно изменяющихся условиях предметной и социальной среды. Успехи и достижения по линии физического развития способствуют достижению высокого уровня психического развития, что, в свою очередь, обеспечивает успешность социального развития и развития человека как личности. Взаимосвязь физического и психического развития нашло свое отражение в известной поговорке – “в здоровом теле – здоровый дух”. Взаимосвязь физических качеств и психических процессов у детей дошкольного возраста убедительно продемонстрирована в диссертационном исследовании Н.И. Дворкиной [10]. Несомненно и то, что дефекты физического развития, особенно на ранней стадии онтогенетического развития ребенка, приводят к нарушению, как развития психики, так и последующего развития личности ребенка. Нарушения психического развития точно также негативно сказываются и на уровне социального развития ребенка, и на возможностях его физического развития.

Не подлежит сомнению, что развитие человека по всем трем линиям определяется социальными условиями, организуется и осуществляется обществом. Появляясь на свет как член общества, человек с рождения начинает развиваться во взаимодействии с другими людьми, и каждый из них может в той или иной степени повлиять на его развитие. И вот здесь возникает ряд вопросов. Какое взаимодействие между развивающимся человеком и людьми, занимающимися его развитием, представляет собой то, что мы называем обучением? Чем воспитание отличается от обучения? Что у человека развивается благодаря обучению, а что – благодаря воспитанию?

Обучение и развитие человека

Очевидно, что в обучении есть тот, кто обучает и тот, кого обучают. Но в обучении есть и то, чему обучают, т.е. содержание обучения. При этом предполагается, что в результате обучения человек усвоит то, чему его обучают, и это будет особым новообразованием в его развитии. Как указывал С.Л. Рубинштейн, “обучают тому, чем еще не овладел обучающийся ребенок” [1, с. 152].

Чему же могут обучать человека, и что человек может усвоить в результате обучения?

Наверное, можно согласиться с тем, что при взаимодействии человека с окружающей его природной и социальной средой он получает знания об особенностях своего окружения и приобретает умения и навыки адекватного поведения в этом окружении. При этом он может получать эти знания и приобретать соответствующие умения и навыки самостоятельно путем проб и ошибок, проявляя определенные формы познавательной и двигательной активности. Но ребенок, будучи изначально включенным в систему социальных отношений, начинает получать необходимые знания и у него начинают вырабатываться необходимые умения и навыки под руководством взрослых и, что немаловажно, в особых условиях – условиях учебной деятельности.

Воздействие других людей на человека с целью усвоения им определенных знаний, умений и навыков – это и есть то, что называется обучением. Обучение есть деятельность других людей, направленная на передачу человеку определенной совокупности знаний, умений и навыков или, выражаясь современным языком, на выработку у человека определенных компетенций. Однако поскольку знания, умения и навыки – это формы и результаты определенных процессов, происходящих в психике и личности человека, они могут возникать только в результате его собственной деятельности, в результате психической и социальной активности самого человека. Если человек не будет проявлять внимание и интерес к тому, чему его обучают, и не будет прилагать усилий, чтобы усвоить то, что нужно, рассчитывать на появление у него передаваемых ему ЗУНов не приходится. Следовательно, обучение – это не просто передача ЗУНов, а процесс активного взаимодействия обучающего и обучаемого при котором, с одной стороны, происходит передача ЗУНов обучающим, и, с другой стороны, их усвоение обучаемым. Причем ответственность за проявление необходимой познавательной и двигательной активности обучаемого ложится, как правило, на обучающего. Он должен так организовать и осуществить процесс обучения, чтобы можно было стимулировать активность обучаемого и управлять этой активностью. В связи с этим обучение можно определить и как процесс стимуляции и регуляции внешней и внутренней активности человека, в результате которой у него возникают новые знания, умения и навыки.

По существу, деятельность того, кто обучает, есть не что иное, как педагогическая деятельность, а сам обучающий выступает в качестве педагога или учителя. Собственная деятельность человека, направленная на усвоение того, чему его обучают, представляет собой то, что называется учебной деятельностью или просто учением. Таким образом, обучение человека непосредственно сопряжено с его учением, или, что то же самое, педагогическая деятельность, субъектом которой является педагог, сопряжена с учебной деятельностью, субъектом которой является ученик.

Следует отметить, что не всякое обучение, являющееся педагогической деятельностью, может достигать своей цели. Во-первых, для эффективного обучения у педагога должна быть надлежащая мотивация педагогической деятельности и надлежащий уровень педагогического мастерства. Во-вторых, эффективность обучения зависит и от наличия соответствующей мотивации учения у обучаемого. Кроме того, обучаемый должен обладать уровнем умственного (психического) развития, а также уровнями физического и социального развития, достаточными для усвоения того, чему его обучают. Нельзя обучить человека тому, что он не хочет или не может усвоить в силу недостаточности своего развития. Как отмечал Л.С. Выготский, “что обучение так или иначе должно быть согласовано с уровнем развития ребенка – это эмпирически установленный и многократно проверенный факт, который невозможно оспаривать” [11, с. 329].

Однако в обучении следует не только учитывать актуальный уровень развития человека и опираться на то, что он уже усвоил. В обучении необходимо ориентироваться на то, что человек еще не усвоил, но может усвоить, т.е. на зону его ближайшего развития. “Учение о зоне ближайшего развития, – писал Л.С. Выготский, – позволяет выдвинуть … формулу, гласящую, что только то обучение является хорошим, которое забегает вперед развития” [11, с. 332].

Специфика обучения состоит в передаче человеку знаний, умений и навыков (или соответствующих компетенций) в тех или иных предметных и интеллектуальных видах деятельности. Можно обучать, например, письму, счету, танцам, рисованию, настольным и подвижным играм, игре на музыкальных инструментах, вождению автомашины, плаванию, стрельбе из лука, стихосложению, умению учиться и т.д. Но чему бы человек ни обучался, он непременно будет вступать в определенные межличностные отношения и с теми, кто его обучает, и с теми, кто прямо или косвенно принимает участие либо в организации его обучения, либо в осуществлении деятельности, которой он обучился. Будучи субъектом не только деятельности, но и социальных отношений, человек, как было отмечено выше, выступает в качестве личности. Как вести себя по отношению к другим людям в той или иной ситуации социального взаимодействия не дается человеку от рождения. Этому он должен научиться, и этому его можно обучить. Очевидно, что передача человеку знаний, умений и навыков в сфере социальных межличностных отношений тоже есть обучение. Но это особый вид обучения – благодаря ему достигается усвоение человеком моральных норм и правил поведения в обществе. Этот особый вид обучения обозначается особым понятием – “воспитание”.

Воспитание и развитие человека

Говоря об обучении, мы ставим вопрос о том, чему человека обучают, и что он сможет в результате делать самостоятельно, какую деятельность он сможет выполнять. Но если говорится о воспитании, то вопрос ставиться иначе – какие личностные качества у человека вырабатываются, и кем (в смысле какой личностью) он может стать. Если в результате обучения он может стать хорошим или плохим специалистом, то в результате воспитания он может стать хорошим или плохим человеком. Воспитание обеспечивает социальное развитие человека и развитие его как личности.

Исходя из приведенных выше определений понятия “личность”, для того, чтобы ребенок стал личностью, необходимо наличие его взаимодействия с другими людьми. Рассмотрим ситуацию, в которой находится ребенок Р и два взаимодействующих между собой человека А и Б. В силу наличия у ребенка познавательных психических процессов восприятия и мышления, при наблюдении за тем, что происходит в ситуации, в его психике возникают следующие образы [9]:

а) образы человека А и человека Б, которые мы обозначим символами ![]() и

и ![]() . Верхние штрих-индексы в обозначениях указывают на то, что это образы, а нижние индексы “Р” означают, что образы возникает в психике ребенка Р. В скобках указывается содержание образа, т.е. то, образ чего возникает в психике.

. Верхние штрих-индексы в обозначениях указывают на то, что это образы, а нижние индексы “Р” означают, что образы возникает в психике ребенка Р. В скобках указывается содержание образа, т.е. то, образ чего возникает в психике.

б) образы доступных для наблюдения социальных отношений между человеком А и человеком Б, которые можно обозначить как ![]() и

и ![]() . Сочетания букв АБ и БА над стрелками указывают на наличие и направленность социальных отношений (кто и с кем взаимодействует).

. Сочетания букв АБ и БА над стрелками указывают на наличие и направленность социальных отношений (кто и с кем взаимодействует).

в) образы действий, ожидаемых от ребенка взрослыми. Эти образы обозначаются более сложными символами ![]() и

и ![]() . Однако понять их нетрудно, если учесть, что принцип обозначения в них тот же – верхний штрих-индекс указывает на наличие образа, нижний – на носителя психики, в которой этот образ возникает, а в скобках содержание образа.

. Однако понять их нетрудно, если учесть, что принцип обозначения в них тот же – верхний штрих-индекс указывает на наличие образа, нижний – на носителя психики, в которой этот образ возникает, а в скобках содержание образа.

Очевидно, что отражение в психике ребенка социальных отношений, демонстрируемых взрослыми, есть начальная стадия усвоения ребенком социальных отношений и становления его как личности. Однако, получение представлений о социальных отношениях – не означает их усвоения. Необходимо, чтобы эти социальные отношения были представлены в индивидуальном поведении самого ребенка, чтобы он сам мог их демонстрировать в отношениях с другими людьми. А это возможно при соблюдении двух условий:

- во-первых, когда в его психики благодаря процессам мышления из целостных образов восприятия взаимоотношений между взрослыми начинается выделение образов непосредственно социальных отношений, то есть образов ![]() и

и ![]() ;

;

- во-вторых, когда возникает образ ребенка о самом себе ![]() и этот образ начинает связываться с одним из выделенных образов социальных отношений, который, в свою очередь, связывается с образом человека, с которым ребенок вступает в социальные отношения (например, когда из трех образов

и этот образ начинает связываться с одним из выделенных образов социальных отношений, который, в свою очередь, связывается с образом человека, с которым ребенок вступает в социальные отношения (например, когда из трех образов ![]() ,

, ![]() и

и ![]() образуется образ

образуется образ ![]() ).

).

В этом случае ребенок пытается продемонстрировать во взаимодействии с человеком Б ту форму социального отношения, которую он имел возможность наблюдать во взаимодействии человека А с человеком Б. Однако, очевидно, что будучи ребенком, он не в состоянии в точности воспроизвести отношение ![]() . Поэтому он будет демонстрировать свое индивидуальное отношение

. Поэтому он будет демонстрировать свое индивидуальное отношение ![]() , которое, тем не менее, будет определенным образом соотноситься с отношением

, которое, тем не менее, будет определенным образом соотноситься с отношением ![]() . По мере взросления, развития физических и интеллектуальных способностей его индивидуальные формы социальных отношений будут становиться все более совершенными. Соответственно, более высоким будет становиться и уровень развития ребенка как личности.

. По мере взросления, развития физических и интеллектуальных способностей его индивидуальные формы социальных отношений будут становиться все более совершенными. Соответственно, более высоким будет становиться и уровень развития ребенка как личности.

В особенностях развития ребенка как личности отражаются не только особенности социальных отношений, имеющих место в его ближайшем социальном окружении, но и определенные стереотипы социальных отношений, бытующие в обществе, знания о которых он может черпать из доступных для него источников информации – кино, телевидение, радио и печать. Совокупность социальных отношений, характерных для определенной социальной группы, составляет не что иное, как культуру этой группы. Соответственно, совокупность социальных отношений, усвоенных и демонстрируемых личностью, составляет культуру данной личности. Таким образом, можно сказать, что в результате воспитания человек развивается как личность и у него формируется индивидуальная культура личности.

Большое значение в воспитании и выработке у человека необходимых свойств личности, имеет его социальный статус – то место или положение, которое он как личность занимает в структуре общества. В зависимости, например, от того, является ли человек мужского или женского пола, ребенком или взрослым, наследником престола или выходцем из простой семьи, у него будут формироваться разные свойства личности, и ему будут предлагаться для усвоения разные системы социальных отношений. Избирательность и регламентация социальных отношений выражается в системе ожидаемых от личности форм поведения, соответствующих ее социальному статусу. Эти социальные ожидания распространяются не только на внешние формы поведения, но и на внутренние позиции личности – установки, ценностные ориентации, мотивы поведения и деятельности.

Таким образом, воспитание, определяющее особенности социального развития человека, способствует усвоению человеком моральных норм и правил поведения в обществе, развитию мотивационной сферы, системы жизненных ценностей и определенного мировоззрения.

В результате организуемых обществом условий для развития человека и осуществления процессов обучения и воспитания у человека, как индивида, субъекта и личности, происходит развитие соответствующих физических, умственных и социальных способностей, которые обеспечивают ему возможность удовлетворять свои биологические, духовные и социальные потребности (см. рис. 3).

Рисунок 3 – Общая схема взаимодействия человека и общества в процессе обучения, воспитания и развития

Поскольку способы удовлетворения любых потребностей в обществе социально детерминированы и регламентированы как писанными, так и неписанными (моральными) законами, совокупность индивидуальных форм удовлетворения потребностей, демонстрируемых человеком, также как и совокупность усвоенных им социальных отношений, представляет собой индивидуальную культуру человека.

В процессе взаимодействия человека с другими людьми происходит не только его индивидуальное развитие человека и формирование его индивидуальной культуры, но и развитие тех людей, с которыми он взаимодействует. Другие люди, у которых свои особенности развития и своя культура поведения и деятельности, тоже могут изменяться. Взаимообусловливание индивидуальных культур отдельных членов общества при их взаимодействии в рамках тех или иных социальных групп позволяет утверждать, что как общество влияет на развитие отдельного человека и формирование его культуры, так и отдельный человек влияет на развитие общества и вносит свой вклад в формирование общекультурных ценностей. Как показывают многочисленные примеры, роль личности в развитии общества может быть не менее значительной, чем роль общества в развитии отдельно взятого человека.

Библиографический список

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2001. 720 с.

- Корниенко А.Ф. Соотношение понятий “субъект”, “субъективность”, “субъектность” // Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского. Том 1 / Отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко. М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2013. С. 208-210.

- Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.З. Проблемы развития психики / Под ред. А. М. Матюшкина. – М.: Педагогика, 1983. 368 с.

- Корниенко А.Ф. Сущность сознания и механизмы его фило- и онтогенеза // Психология сознания: Истоки и перспективы изучения: Материалы XIV Международных чтений памяти Л.С. Выготского, 12-16 ноября 2013 г. /Под ред. В.Т. Кудрявцева: В 2 т. Т. 2. М.: РГГУ, 2013. С. 224-230.

- Корниенко А.Ф. Соотношение понятий “язык”, “мышление” и “сознание” в психологии и когнитивной лингвистике // Вопросы когнитивной лингвистики. 2013. № 3. С. 5-15.

- Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”; Высшая школа, 2000. 512 с.

- Анцыферова Л.И. О динамическом подходе к психологическому изучению личности // Психологический журнал. 1981. Т. 2. № 2. С. 8-18.

- Корниенко А.Ф. Категория “личность” в структуре базисных категорий психологии и ее сущность // Вестник интегративной психологии. Вып. 9 /Материалы международной научно-методической конференции “Интегративная психология: теория и практика”. Ярославль, 25-29 апреля 2011 г. Ярославль: МАПН; ЯрГУ, 2011. С. 62-64.

- Корниенко А.Ф. Сущность и соотношение понятий “личность” и “сознание” // Психология сознания: Истоки и перспективы изучения: Материалы XIV Международных чтений памяти Л.С. Выготского (12-16 ноября 2013 г. / Под ред. В.Т. Кудрявцева: В 2 т. Т. 1. М.: РГГУ, 2013. С. 110-117.

- Дворкина Н.И. Сопряженное развитие физических качеств и психических процессов у детей 3-6 лет: диссертация … кандидата педагогических наук: 13.00.04. Краснодар, 2002. 188 c.

- Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 536 с.